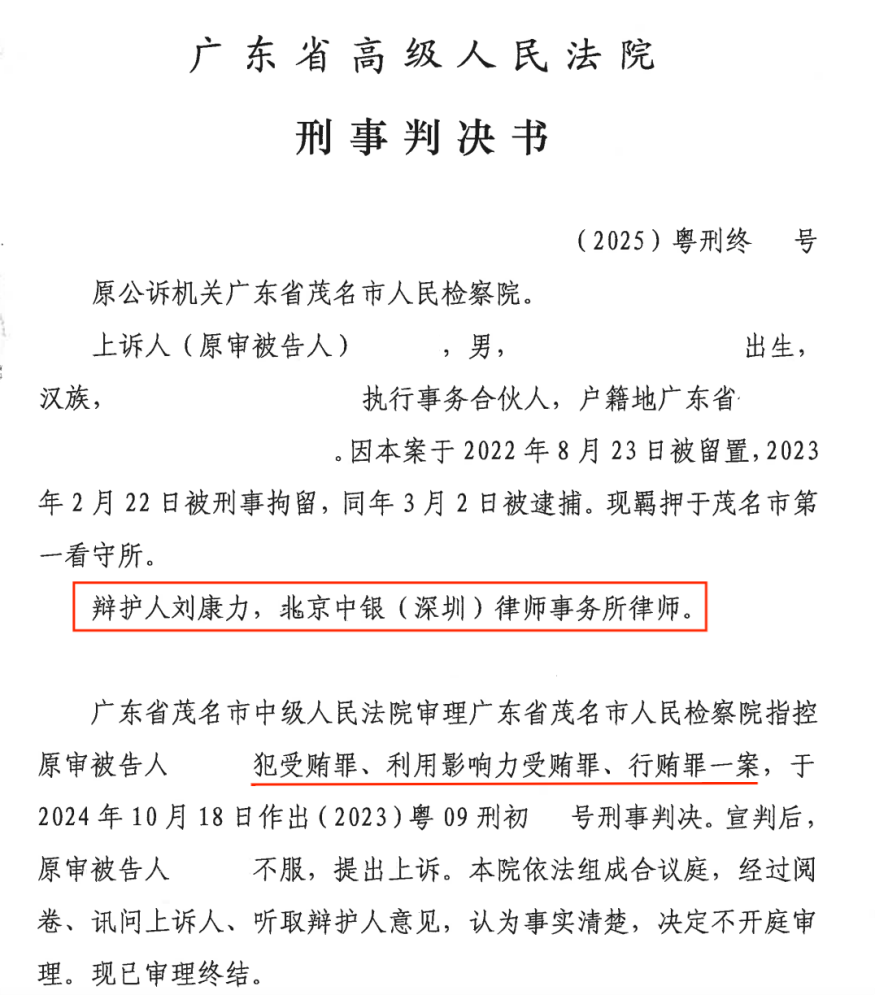

2025年3月,北京中银(深圳)律师事务所合伙人、刑事法律服务专业委员会主任刘康力律师接受当事人家属的委托,为涉嫌受贿罪、利用影响力受贿罪、行贿罪的当事人提供案件二审阶段刑事辩护法律服务,并为当事人成功争取不构成行贿罪判决。

本案的突破性成效既实质性捍卫了当事人的合法权益,亦反映了中银刑辩律师在职务犯罪领域的专业实力和实务智慧。

案件背景

本案被告人系广东省某副厅级国家干部的“代言人”,其作为国家工作人员关系密切的人,与国家工作人员合谋,通过国家工作人员职务上的行为,为请托人谋取不正当利益,收受请托人财物共计六千余万元,数额特别巨大,一审被判处犯受贿罪、利用影响力受贿罪、行贿罪三罪数罪并罚。

律师工作

刘康力律师团队在二审阶段介入后,便立即开展了阅卷工作。由于本案涉嫌罪名多、涉案人员广、涉案财物金额大,相关的证据卷宗共有30本之多。在花费大量时间梳理、整理完四万字的阅卷笔录后,刘康力律师团队精准地发现本案认定事实有误、法律适用存在严重错误,并以此为重点开展接下来的辩护工作。

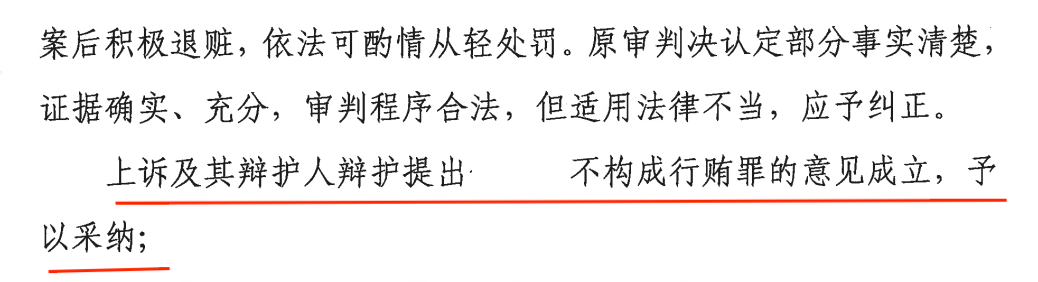

刘康力律师认为,本案被告人不构成利用影响力受贿罪和行贿罪。

首先,对于被告人不构成利用影响力受贿罪,刘康力律师指出,将请托人所送的部分钱款单独认定为利用影响力受贿罪系故意拆分案件事实,该钱款并未超出国家工作人员的主观故意范围,且违背了刑法的对向犯原理。本案一审裁判还存在重复处罚的情况,违反了刑法的“禁止重复处罚原则”。此外,在事实认定上,行贿人和本案被告人的供述能够相互印证还原案件事实,一审法院仅依据了国家工作人员有意脱罪的供述作出裁量,严重损害了被告人的合法权益。辩护人指出,应当将本罪相关金额计入与国家工作人员的共同受贿金额,被告人不构成利用影响力受贿罪。

其次,对于被告人不构成行贿罪,刘康力律师指出,本案存在事实认定和法律适用错误,被告人没有行贿的目的更无行贿的必要,该行为应当认定为分赃。

综上,辩护人指出,在共同犯罪事实确凿、证据充分的情况下,一审法院认定被告人构成行贿罪,无事实和证据支撑,二审法院应当改判被告人不构成行贿罪。

在二审审理期间,刘康力律师及时提交了辩护意见、质证意见及开庭审理申请书等多份书面辩护材料,也多次口头跟二审承办法官沟通案件、表达辩护观点。最终,二审法院通过书面审理作出判决,采纳了辩护人的观点,依法认定本案被告人不构成行贿罪。

案件分析

在当前纪检监察体系强化垂直领导的法治背景下,职务犯罪案件的辩护生态正经历着结构性变革。在现行《监察法》第47条确立的“监检法衔接”机制框架下,监察机关出具的起诉意见书与后续司法程序已形成强效印证关系。据统计,全国监察移送的职务犯罪案件起诉意见书采信率达93.7%,由此衍生的“三书一致”(即监察调查阶段的《起诉意见书》、公诉阶段的《起诉书》与审判阶段的《判决书》须保持事实认定与定性高度一致)司法现象正逐步构建起闭合式办案体系。在“三书一致”工作要求背景下,传统刑事辩护的对抗空间受到显著压缩。数据显示,近三年全国职务犯罪案件的无罪判决率已降至0.38%的历史低点,即便轻罪认定也需突破重重程序性障碍,本案的无罪判决难能可贵。

本案的特殊挑战性更体现在三个维度:其一,涉案对象系副厅级领导干部,此类案件往往伴随复杂的政商关系网络;其二,指控金额特别巨大,涉及多人跨长时间的财物往来,社会影响力极为广泛;其三,监察机关在调查阶段即已完成关键人的“记忆固化”,通过多轮讯/询问笔录形成相互印证的证据网络。

面对如此严密的指控体系,刘康力律师团队展现出超越常规的辩护智慧:在证据审查阶段,通过横向对比受贿人和行贿人的证言变化,发现供述存在交替变更的情况,足以证明有极大可能性办案人员存在诱供或预设答案的情况,笔录的真实性、合法性存疑;在法律适用层面,精准援引各司法机关发布的典型案例、重要观点,并引用刑法学界认同度极高的学者观点,指出一审法院在法律适用上存在问题,成功动摇合议庭对被告人所涉罪名的内心确信。

本案的无罪判决不仅打破了“三书一致即定案”的司法惯性思维,更在职务犯罪辩护领域树立了实践标杆。其示范意义在于证明,即便在“三书一致”的刚性要求下,专业辩护仍可通过精细化技术突破实现司法救济的可能。